狂飙的智驾,还不能“大撒把”

近日,工业和信息化部装备工业一司组织召开了智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。会议强调汽车生产企业要充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实承担起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

2025年曾被业内人士认为是“智驾元年”,但开年仅一个季度,就出现多起与智驾相关的事故,引发大众对智驾安全性的讨论。工信部此时出手,召开这样的推进会释放强监管信号,无疑是给正在狂飙的智驾及时踩了一脚刹车。

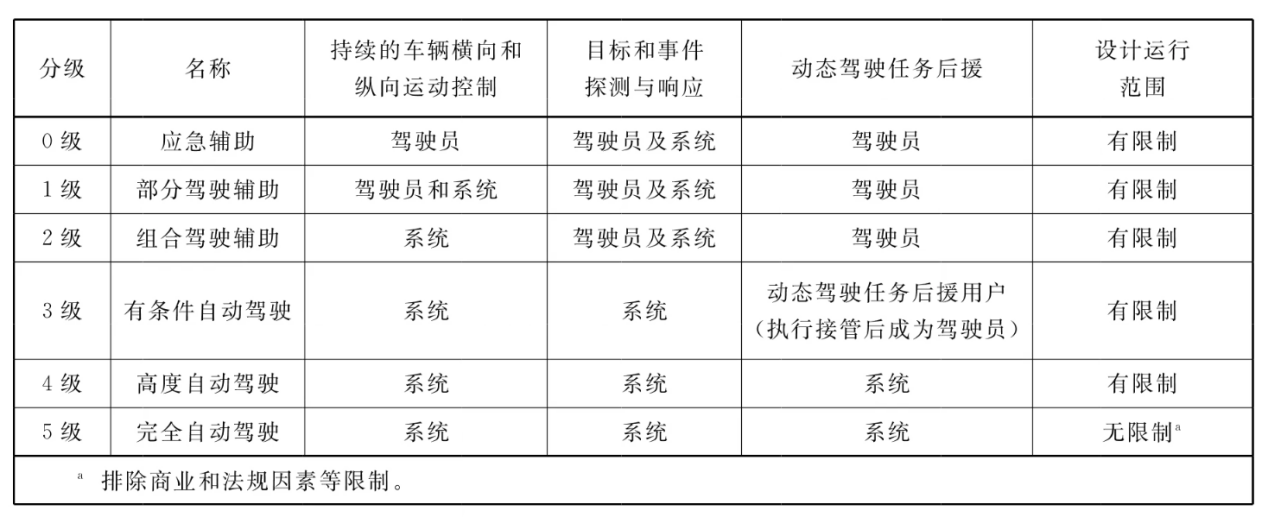

需要注意的是,根据《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)标准,驾驶的自动化分为0至5级,其中L2为组合驾驶辅助,L3为有条件自动驾驶,L4为高度自动驾驶,L5为完全自动驾驶。目前市面上的智驾技术都远没有达到自动驾驶的程度,只能作为辅助驾驶来使用。

但企业在宣传时却并非如此,“L2+”“L2.999……”等宣传词,让大众误认为智驾已经无限趋近于L3级;还有企业在直播中真的将智驾当作自动驾驶来宣传,宣称“全程0接管”“脱手驾驶”“一边开车一边工作”。这样的宣传乱象,让消费者对智驾技术产生了认知偏差,驾驶员对智驾过度信任而引发安全事故。工信部在会议中着重点出了企业的夸大和虚假宣传的问题,足以说明企业宣传对驾驶者的严重误导。企业该改变将智驾当作自动驾驶来夸大宣传的作风了,既是为客户负责,也是为自己的技术负责。只在宣传上下功夫并不能提升自己的核心竞争力,脚踏实地持续优化智驾技术,实现逻辑代码的迭代升级,优化车辆的设计,这才是负责任的企业能够长久发展的源泉动力。

据美国公路安全管理局统计,2016年以来,特斯拉智驾事故已超过35起。

2024年4月,山西运城一辆搭载了智驾系统的问界M7追尾养护车后起火,致3人死亡。事后AITO官方回应,事故发生时车速为115km/h。

2025年3月,一辆开启NOA功能的小米SU7发生事故致3人死亡,驾驶员在事发前被系统发出分心、脱手预警,碰撞发生前1秒驾驶员接管时车速为97km/h。

同年4月,一男子开启辅助驾驶后在车内睡觉,车辆超速行驶了100公里。

……

智驾并不是无懈可击的神话,事故的阴影总是笼罩其上,冰冷的数字背后是一个个鲜活生命逝去。智驾始终是一项在淬炼中进步的技术,在其仍不够成熟的当下,每一名驾驶员都是自己的安全第一责任人。行车不规范亲人泪两行,遵守交通规则、合理使用智驾功能,既是对自己也是对他人的生命安全负责。但现在有不少驾驶员对智驾功能盲目自信,打开了智驾功能后分心、玩手机、睡觉等荒诞乱象层出不穷。电商平台上“脱手神器”“智驾辅助器”等作弊工具销售火爆,可见不少驾驶员仍抱有侥幸心理。如此盲目相信辅助驾驶,一旦遇到紧急情况来不及反应,等发生事故就悔之晚矣。从根本上讲,无论有没有智驾功能,驾驶员在开车行驶时都应该慎之又慎,严格遵守交通规则,守护自己的生命安全。

智驾技术在飞速发展的同时,也面临着法律规范还跟不上的困境。近年来几起与智驾相关的事故,车企宣称事故发生前已退出智驾,遇难者家属对这一结果却不认同;有企业推出了“智驾险”,却将索赔条件卡在“事故时是否处于智驾状态”这一模糊地带;几起与智驾相关的事故,在事故发生前几秒系统提示驾驶员接管并退出智驾,留给驾驶员仅几秒钟的反应时间备受争议。智驾提示的接管时间是否太短,超出驾驶员的反应时间?事故发生时是否处于智驾状态该由谁来判定?事故发生前强制退出智驾,企业与驾驶员如何划分事故责任?这些问题随着智驾技术的发展浮现了出来,相关的法律法规亟须完善,这既有助于规范智驾技术的发展,也能消除公众的后顾之忧,提升大众对智驾技术的信任度。

尽管对智驾技术争议不断,但因为有事故发生就彻底否定智驾,无异于因噎废食。据证券日报援引全球咨询机构埃信华迈的报告预测,到2030年,L2以上新车渗透率将超过80%;2025年3月,在电动汽车百人会论坛上,工信部副部长辛国斌也表示,将逐步放开L3级智驾车型的生产准入限制,并完善相关标准体系。种种信号表明,智驾技术的发展与推广是大势所趋,在未来,智驾将承载起人们更多的期望,科幻电影中自动驾驶的车辆飞驰的画面终有一天会映入现实,但这还需要智驾技术不断地积累、创新、迭代升级,也需要我们对智驾技术的未来抱有信心。尼采说,“凡是不能毁灭我的,必使我强大”,智驾技术也是如此。智驾需要不断地在挫折中吸取经验教训,与用户、法律规范共同成熟,共同为安全驾驶助力,迎接崭新的未来。

智驾不是神话,而是一场需要技术、法规与人性共同书写的进化实验。与其争论“智驾元年”是2025还是2030,不如脚踏实地:企业少些“画饼”,多些技术攻坚;用户少些盲目,多些敬畏之心。毕竟,安全抵达,才是智能驾驶的终极浪漫。