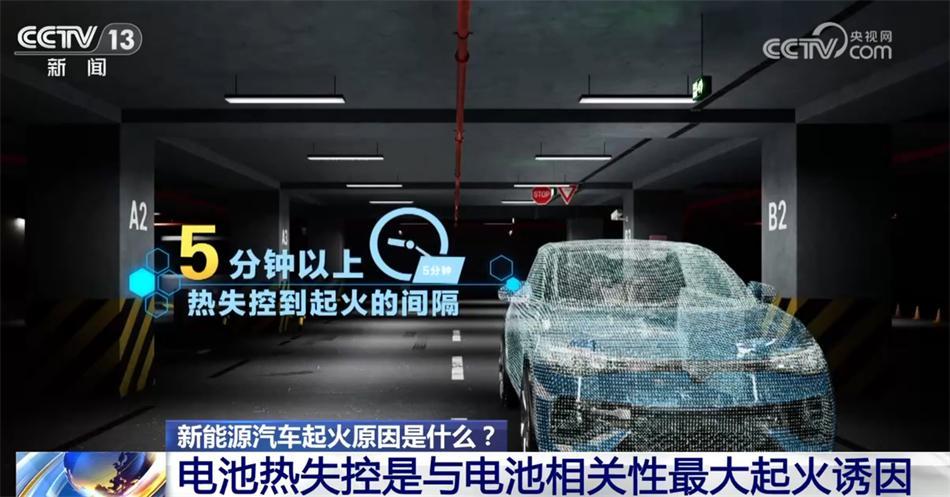

基于报告和数据分析,我们还原了一辆车在发生电池热失控后的大致情况。从热失控到起火的间隔如果在5分钟内,车内最高温度将达到437℃。而如果可以将时间延长至5分钟以上,车内最高温度可大幅降低至85℃,意味着逃生成功率大幅提升。

正因如此,我国规定,所有国产新能源汽车的动力电池一旦发生热失控引发的起火,中间间隔时间至少达到五分钟,也就是说,车辆需要确保具备人员安全逃生的条件。

热失控后能否做到不起火?

既然电池热失控到起火的时间可以通过技术延长,那能不能再进一步,直接做到热失控后不起火呢?我们再来看记者的调查。

根据工业和信息化部的最新报告,当前电池从技术层面已经可以实现热失控后“不起火、不爆炸”。也就是说热失控虽然不能完全避免,但起火可以。

我们看到,电池热失控绝不等于一定起火。尽管热失控仍然可能会因为充电不匹配、涉水行驶等因素发生,但热失控后完全可以做到不起火,这就能从根本上解决新能源汽车的安全隐患。就在近日,工业和信息化部发布了一则《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(征求意见稿)。

然而,这个《安全要求》并不是首次提出,事实上,从2021年起,我国就已经开始实施了相关的一套安全标准。那么,为什么时隔三年要重新修订这套标准?

记者找到了这两个版本,对比发现新标准所做的主要修改针对的正是电池在热失控后如何做到“不起火、不爆炸”。提出了针刺、外部直接加热、在电池单体内部布置加热片3种触发电池单体热失控的试验。提出只要触发热失控后,电池包或电池系统出现起火爆炸现象,该电池就不符合动力电池的安全性要求。也就是说,只要起火就不合格。